Invitación al viaje

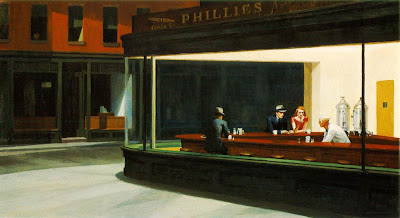

Edward Hopper, “Night Hawks” (1942)

Edward Hopper, “Night Hawks” (1942)Estoy parado delante del papel, hechizado sin hechizo (y sin palabras). De lejos parezco uno de esos personajes de Edward Hopper, detenidos ante el mundo, hieráticos y tristes, como si Dios –cualquier Dios– hubiese dejado de creer en ellos. No sé si esperan o se desvanecen. No sé siquiera si son lo que aparentan: halcones nocturnos, autómatas, destellos de luz en una habitación vacía… No me interesa su historia sino su punto de fuga, la intersección donde la mirada se corta con el infinito, lejos, muy lejos de los dormitorios y los salones donde aún escribo y que son como aquel café berlinés que evocaba Lea Goldberg en sus viajes imaginarios: un híbrido entre una sala de lectura y una fábrica de impotente amargura.

Supongo que ese punto de fuga es mi opio natural, mi invitación al viaje, por usar la expresión de Baudelaire. De él tomo esta pasión, esta sensibilidad ya decantada que me invita a partir sin moverme del sitio, alejándome de lo posible… Pronto sólo quedará de mí lo circunstancial, este aquí y este ahora inacabados… enraizados.

Invitación al viaje, invitación al mundo… mais il faut cultiver notre jardin, decía con resignación un Candide molido a palos por el mejor de los mundos posibles. Así terminan todas las historias, así se aplazan todos los viajes, cultivando un jardín o cantando la canción del Infinito en un gallinero, como decía aquel poema de Pessoa… Probablemente la horticultura sea el reverso cínico de la literatura de viajes. Hay quien descubre continentes y hay quien planta lechugas, y en ambas empresas espera gozar por igual del privilegio de poder ser él mismo y otro.

Entre un jardín y una ciudad extraña sólo cabe el tedio de esta hora infinita en la que escribo. Este es mi libro de viajes. En él no hay más aventura que esperar, y esperar me convierte en un observador (y en un nihilista). Mientras surge el acontecimiento que venga a destruir mi quimera, observo los matices de una realidad lenta como quien observa un cuadro. En él nada se mueve, ni siquiera el sonriente fumador que huyó del poema de Pessoa siguiendo al humo como a una ruta propia. Su postura relajada imita vagamente el contrapposto de una estatua griega. Finge el movimiento para que nuestros ojos se pongan en fuga, pero en realidad posa para decirnos que la verdadera curva de la felicidad es la curva praxiteliana. No hay más. Cualquier otra posibilidad se cruza en línea recta con el infinito, y con la pregunta que se hace el propio Baudelaire: ¿Viviremos alguna vez, alguna vez pasaremos a ese cuadro que ha pintado mi espíritu?.